独立行政法人「日本スポーツ振興センター」(JSC、東京都新宿区)に東京新聞が照会をかけ、学校で繰り返し生じてきた過去が浮かび上がった「くぎ」による事故。JSCのデータからは、学校に潜むリスクがありありと伝わってきた一方、課題も明らかになった。使い勝手に難点があり、公開度も高いとは言えないのだ。JSCが持つ膨大な学校事故のデータは、安全対策のためにより広く利活用できないのか。(宮畑譲)

◆体育倉庫や部室周辺、畑などさまざまな場所でクギ事故

「サッカーでスライディングした際、地面の長さ5〜6センチのくぎがシューズを貫通した」「テニスコートのラインを留める古くぎを踏んでシューズを貫通、右足裏に刺さった」

学校で生じたくぎの事故について、JSCが持つデータにはこうした発生状況が記されていた。

JSCは全国の保育園児や小中高校の児童生徒らの95%が加入する災害共済給付を行っている。医療費の総額が5000円以上の学校管理下で起きたけがや病気が対象。2022年度は約80万件が給付された。このデータが蓄積されている。

照会時に対象としたのが、19〜21年度の3年間にJSCが給付を行った分のデータ。発生場所を「運動場・校庭」「学校外運動場・競技場」とし、発生状況のキーワードに「釘(くぎ)」を含むものとした。すると、318件に上った。

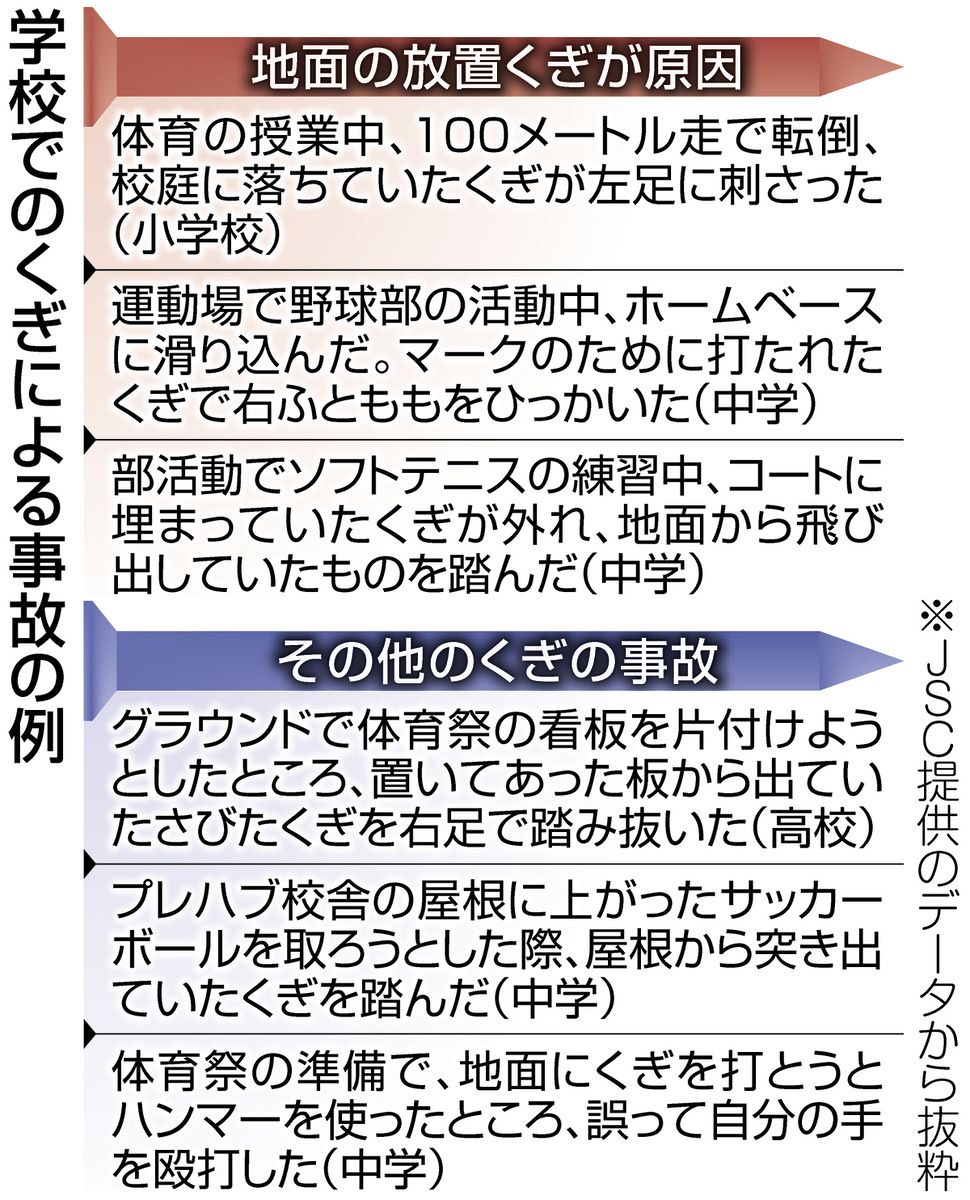

その中には、金づちでくぎを打とうとしたところ、誤って手に当たったケース、誤植とみられるものも含まれていた。こうした例や地面に放置されたくぎが原因ではない事故を除くと、150件になった。

運動場やグラウンドで、テニスコートのラインや野球のベースを固定するために打ったとみられるくぎによる事故も多いが、体育倉庫や部室周辺、畑などさまざまな場所で起きていた。

◆「気づかれなかった事故やその原因が見えてきた」

一方、データからは地面の放置くぎ以外にも、くぎによって多くの事故が起きていたことも見えてきた。

「体育倉庫裏に置いてあった木材のくぎを踏んだ」「花壇内で転倒、すのこのくぎで手のひらを切った」

多いのは、木製のすのこやとんぼ、木片から突き出ていたくぎによるもの。計67件に上った。壁に突き出ていたくぎでひっかいた例や、屋根に上った際にくぎが足に刺さったケースも複数件あった。

「いろんな状況でくぎが出ていて、けがをしているということが分かる。気づかれなかった事故やその原因が見えてきた」。データを見た名古屋大の内田良教授(教育社会学)が話す。

一方、内田氏は「状況から、くぎの事故は定期的な点検など具体的な方法で対処できそうだ」とみる。安全点検のマニュアルを整備すれば減らせるとの指摘だ。ただ、点検は学校の外部人材で行うべきだと強調する。「定期的な安全点検を多忙な教員に任せるのは厳しい。外部人材に頼るための仕組み、予算が必要になってくる」

◆一部のデータは公開「死亡事故や障害が残った事故」

今回提供を受けたデータから、くぎによる事故だけでも、学校に潜むさまざまな危険が見過ごされている様子が浮かんだ。しかし、JSCが持つデータは外部から簡単にアクセスできるわけではない。

死亡事故や障害が残った事故については、JSCが05年度以降の9160件をデータベース化し、一般に公開している。ただ、全体からすれば一部に過ぎない。軽傷事故の詳細な内容は公開されていない。照会には組織・団体による申請が必要で、個人の申請は受け付けていない。

検索の申請が通っても、申請した側が自由にパソコンなどを操作して調べられるわけではない。今回も検索条件は伝えたが、JSC側とやりとりして決めた。助かる面もあるが、調査する側が試行錯誤して必要なデータを摘出するのに都合がよいとはいえない。

◆「個人情報を手作業で制限、相当の時間と確認の手間」

生データには、どこの学校でどの児童がどんなけがをしたかといった個人情報が含まれる。提供する場合、JSCが個人情報を伏せる。直近10年度の中からデータ提供を受けることができるが、今回、期間を3年としたのはJSC側と擦り合わせ、便宜的に区切ったからだ。10年分をさかのぼれば、くぎの事故は何倍もあったと想像される。

提供されたデータには学校名や個人名はなく、「小中高校などの別」「事故の場所」「負傷名」「発生時の状況」などが記されているだけだった。

個人情報の扱いに慎重になるのは当然だが、もっとデータを公開できないのか。JSCに問うと、「個人情報に触れることがないよう手作業で情報を制限し、提供している。匿名化を行うことに相当の時間と確認を行うことになる。公開のあり方は検討していきたい」との回答だった。

その一方、官庁間ではこのデータを活用する動きがある。22年に閣議決定した「第3次学校安全の推進に関する計画」では、JSCが持つデータについて「関係府省庁間での共有を図るとともに、教科や場面に応じた分かりやすい啓発資料の周知、情報共有、効果的な活用を図る」とある。

文部科学省安全教育推進室の担当者は、積極的にデータを公開すべきだとの考え方について「問題意識に共感する部分はある」と明かす。ただし「全数は数が多く、個人情報は相手もいる。マンパワーの問題もあり、現状では死亡や障害が残るといった重大事案をオープンにするのが最大限だという認識だ」と話す。

◆「膨大なデータを分析し、重大事故を防ぐのが理想だ」

文科省主宰の「学校安全の推進に関する有識者会議」のメンバーで小児科医の山中龍宏氏は「今回のように分析すれば、考えたことがないようなことがいろいろと分かる。いずれはオープンデータ化して誰でも使えるように公開するべきだ」と指摘し、会議でも提案しているという。

その上で「災害共済給付制度を使えば、貴重なデータが集まる。ただ、現在は事故の予防という観点は入っていない。学校の先生が申請する際のフォーマットを統一するなどして、予防につながるシステムにするべきだ」とデータを収集する際の改善点も挙げる。

前出の内田氏も「重大事故はピラミッドの頂点で、そこにつながる軽微な事故がたくさんある。この膨大なデータを分析し、重大事故を防ぐのが理想だ。データが多い分、さまざまな角度から分析できる」と言い、広い活用を訴える。

「児童生徒のほぼ全員が加入しているこのデータには、すごい価値がある。公開して、より生かせる形にしてほしい。データを整理、公開するために予算を充てることは、事故防止につながる」

◆デスクメモ

学校内部の様子は外から見えづらい。事故についてもだ。当事者への配慮。現場の混乱防止。さまざまな理由がありそうだが、再発防止に向けた検証は欠かせない。そのためにどの情報をどう共有するか。事故の当事者の思いをどう捉えるか。負傷者を増やさぬために早く議論したい。 (榊)

関連キーワード

おすすめ情報

からの記事と詳細 ( 安全なはずの学校に潜む危険の数々…なぜ事故データの利用は進まない? 校庭クギ事故は昔から起きていたのに:東京 ... - 東京新聞 )

https://ift.tt/9Ho7Akr

No comments:

Post a Comment