新型コロナウイルスの感染リスクが高まる場面として、国が繰り返し注意を促してきた飲食。今回の緊急事態宣言も、営業時間の短縮要請など飲食を中心に対策が講じられている。業界への影響は大きく、閉店したり要請に応じなかったりする企業も。そうした中、一人の医師が、安全に食事を楽しみ、店の応援にもなる方法をフェイスブック上で提案している。 (小中寿美)

提言をしたのは、首都圏で十五の在宅医療クリニックを展開する悠翔会理事長・診療部長の佐々木淳さん(47)。カフェなど三つの飲食店を経営した経験があり「宣言は飲食業が狙い撃ちされた形」と思いやる。

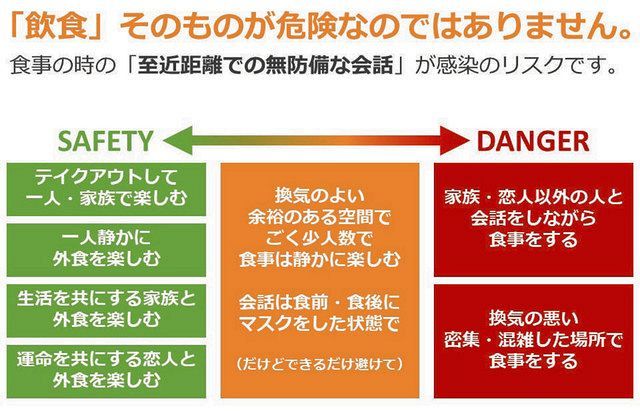

国による午後八時までの時短要請については「最も混雑する時間帯の客を減らせるなど合理的」と理解を示す。一方で、時間帯や飲酒、外食のリスクばかりに注目が集まっているとも。「危険なのは、至近距離での無防備な会話」と強調。「自宅での飲み会も、飲酒なしの昼食時の談笑でも、飛沫(ひまつ)感染の恐れはある」

正しく理解してもらうために作ったのが上の表だ。リスクの低い場面を「SAFETY(安全)」、高い場面を「DANGER(危険)」、その中間の三段階に分類した。例えば「生活を共にする家族との外食」は「許容範囲」として「安全」と定義。半面、一緒に過ごす時間が少ない「家族・恋人以外の人との会話しながらの食事」は「危険」とした。同僚との昼食を想定する中間は「食事後に合流し、風通しのいい場所でマスクを着けてしゃべるのが現実的」と解説する。

政府の分科会は昨年十月から感染のリスクが高いとして、飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間の飲食など「五つの場面」を挙げ、注意を求めてきた。しかし一月五日、多様な場での感染増加を理由に、「三密」や飛沫が飛びやすい「大声」と合わせて「五つの−」を回避するための取り組みが不十分だったと断じ、強力な対策が必須と提言した。

時短要請にはこうした背景があるが、都内を中心にレストランなどを経営する上場企業の一つは、通常通りに営業する方針を示した。事業や雇用が維持できないというのが理由。「日本の死者数は極端に少なく、緊急事態とは思えない」とも書き添えた。

会員制交流サイト(SNS)上で「英断」「食べに行く」など賛同の声が集まる様子に、佐々木さんは危機感を抱いた。重症化リスクの高い高齢者は、家庭内や介護サービスを受けるなどの形で若者とつながっている。SNSで「無症状の人からも感染は広がる。社会全体で協力しないと感染拡大は抑えられない」と反論した。

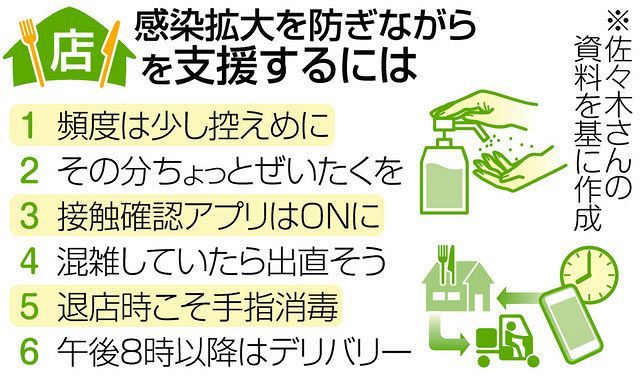

ただ、飲食業界の厳しい状況も分かる。宣言後、複数の大手チェーンがそれぞれ数百店規模で休業や閉店に踏み切った。そこで、「六つの工夫」=表=を追加した。頻度を通常の半分に減らす、でも食事代を二倍にすれば売り上げは維持できる−といった内容。佐々木さんは「こうした工夫をすれば、外食も安全に楽しめる」と話す。

関連キーワード

からの記事と詳細 ( 安全な飲食、工夫次第 感染防止+苦しむ店支援 リスク理解、正確に - 東京新聞 )

https://ift.tt/3oEnTwy

No comments:

Post a Comment