福島第一原発の「処理水」放出が24日に始まった。安全基準を満たした放出だが、中国や韓国からは批判の声があがっている。世界を見るとより高濃度の処理水を海洋に放出しているが、なぜ日本だけが強く非難されるのか。国内外のメディアが漁業や農業従事者、消費者の不安を伝える中、風評被害を生まないためにはどうすればいいのか。

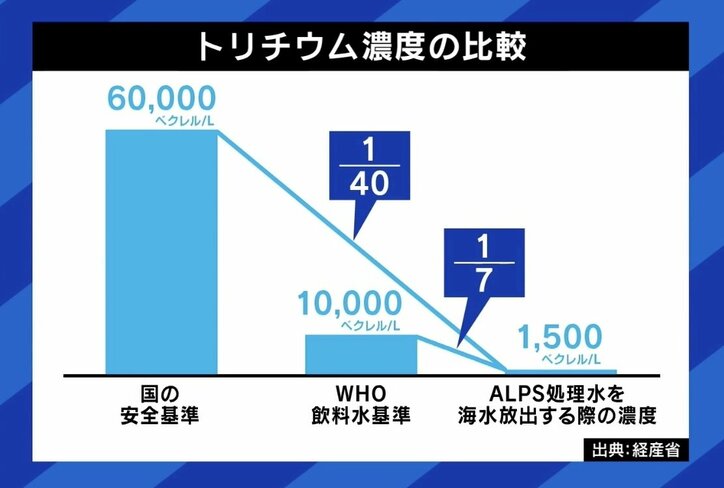

【映像】処理水放出時のトリチウム濃度は国の安全基準の40分の1

2019年、批判を浴びることを承知で処理水の放出を推進し、自らを「捨て石」と呼び話題となった元環境大臣の原田義昭氏とともに、24日の『ABEMA Prime』で考えた。

■「自分は捨て石」発言から4年…原田氏の評価は

処理水貯蔵タンク1000基のうち、2023年度は10基分(3万トン)を放出予定で、すべてを完了するには30~40年かかるとされる。原田氏は「私があの発言をしたのが2019年9月。そこからついに排出ということで、感慨深く思い出される。多くの方々に心配を与えたと同時に、政府も相当苦労しながらこの日を迎えたと思っている。いずれ必ず処理しなければならない案件だった」とコメント。

「国民、または世界中の人々のご理解もいただけると思っている」と話すが、中国が日本産の水産物輸入を全面的に禁止したことはどう受け止めているか。

「今回の日本政府の判断にあたって、IAEA(国際原子力機関)がOKだと言い、一番反対していた韓国の尹大統領も理解を示している。中国政府のやり方・考え方は一応受け取った上で、“科学的な手続きをしっかりやったのだから理解してくれ”と言うのだろう。しかし、輸入規制の強化はやりすぎだ。日本が排出する処理水は、国際的な基準を圧倒的に下回っている。モニタリングもちゃんとやるので、心配している国ならその報告を聞いてくれるだろう。中国政府がなぜ厳しい措置をとったのか、あえて言うなら政治的・外交的な理由だと思う」

福島県在住のライター林智裕氏も「これは風評の問題ではなく、単なる利害関係だ。類似例で、台湾のパイナップルを中国が輸入禁止にしたことで日本への輸出が増えたが、今回も同じ構図。中国はフィリピンのバナナに対してなど、いろいろなところでこういった非関税障壁、嫌がらせとも言うべき政治的対応を常にとっている」と指摘した。

■福島県在住ライター「風評加害あると都合いい人が」「『汚染水』言ってはいけない理由は3つ」

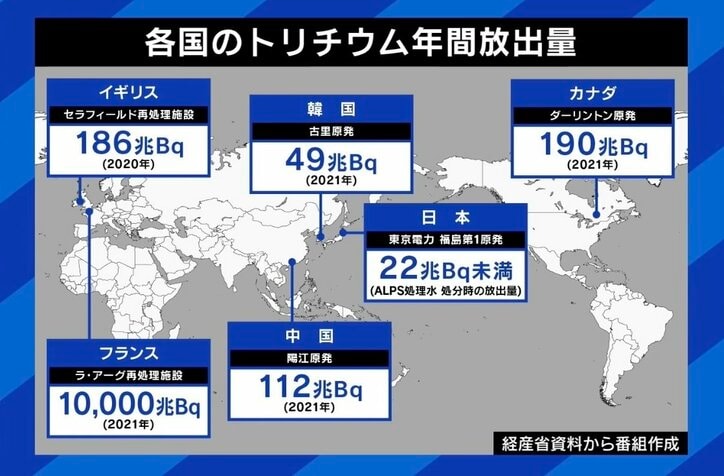

各国のトリチウム年間放出量を見てみると、フランスのラ・アーグ再処理施設は1万兆(1京)ベクレル(2021年)、中国の陽江原発は112兆ベクレル(2021年)、韓国の古里原発は49兆ベクレル。福島第1原発は22兆ベクレル未満でそれらを下回っている。

しかし、リディラバ代表の安部敏樹氏は「客観的に見てもトリチウムの数値はかなり安全なレベルになっていると思うが、“科学は断言をしない”という前提であるべきだ」と疑問を呈する。

「トリチウムと、それ以外の核種の論点がある。それが長期で見た時に人体や地球環境にどういう影響を及ぼすのか。他国の水の出し方とは当然違う。研究者に聞いた時、“トリチウムがこれだけ少ない”は断言できると思うが、基本的に科学が言えるのは“今はここまでわかっている”。この先がどうかまで踏み入って断言はしないという世界だ。そこを政治が都合よく使うのはよくないことだと強く思っている」

「風評被害があると都合がいい人がいる」と指摘し、(1)政治闘争に利用する人、(2)社会不安に便乗する悪徳商法の類、(3)自己顕示欲や逆転願望を持つ人、を挙げている林氏は、「科学の原則論にこだわって社会に与える影響を無視するのは非常によくないこと。この場合は断言するべきだ」と反論した。

「処理水放出は当事者の間でも賛成が多い中で、懸念はやはり風評と現地への人権侵害、偏見、差別だ。『汚染水』と簡単におっしゃる方がいるが、言ってはいけない理由は3つある。1つ目は、風評につながり当事者の利益を直接的に損ねること。2つ目、情報は人を殺すということだ。例えば、福島第一原発の事故に由来する放射性物質で亡くなった方、健康を損なった方は何人いると思うか? 実際に聞いてみると皆さん即答できないが、答えはゼロ。そういった中で問題になっているのがメンタルヘルス。チェルノブイリ原発事故で福島と比べて桁違いな被ばくがあった地域でさえも、メンタルヘルスが一番の課題として総括されている。つまり不用意な恐怖と不安の扇動が当事者に非常に大きなダメージを与える。3つ目は、どこの国が放出に反対しているかというと、中国とロシア、北朝鮮、もしくはこの3国の影響が強い国。IAEAもG7も明確に支持を表明しているということを意識するべきだ」

そのためには「私のような素人ではなく、然るべき専門家が放出前にアナウンスするべきだった」と訴えるが、「政治闘争と、偏向したコミュニティ内での保身的な踏み絵やポジショントーク。組織内で『汚染水』という言い方が同調圧力になっていたり、正確な情報発信についても避けるような傾向があったりする。もう一つ重要な問題が、単純に恫喝されるからだ。例えば震災直後に(原発関連の)御用学者Wikiなんてものが立ち上がって、事実無根の吊るし上げが起こった。正しい情報を発信する人には苛烈な嫌がらせや暴力、脅迫、恫喝。私もやられた。危険を感じて口をつぐんでしまう状況が長らく続いてきた」とも述べた。

安部氏は「そもそも災害だけで生活基盤が壊れているところに、そうした煽りが起こるのは本当によくないこと。メンタルヘルスの悪化で最終的には命の問題に関わってくるのは重要な問題だと思う」との認識を示した上で、「断言できないものを取り入れて前に進めるためには、誰かがリスクと責任をとらなくてはいけないが、科学がすべてを担うのか。そこはむしろ政治が責任を持つというのが正しい役割分担ではないか。科学の原則論を誤って伝えてしまうと、今度は別の被害を生んでしまう可能性もある」と指摘した。(『ABEMA Prime』より)

からの記事と詳細 ( 「汚染水と簡単に言ってはいけない」「(安全なレベルと)断言 ... - ABEMA TIMES )

https://ift.tt/vzAPLtQ

No comments:

Post a Comment